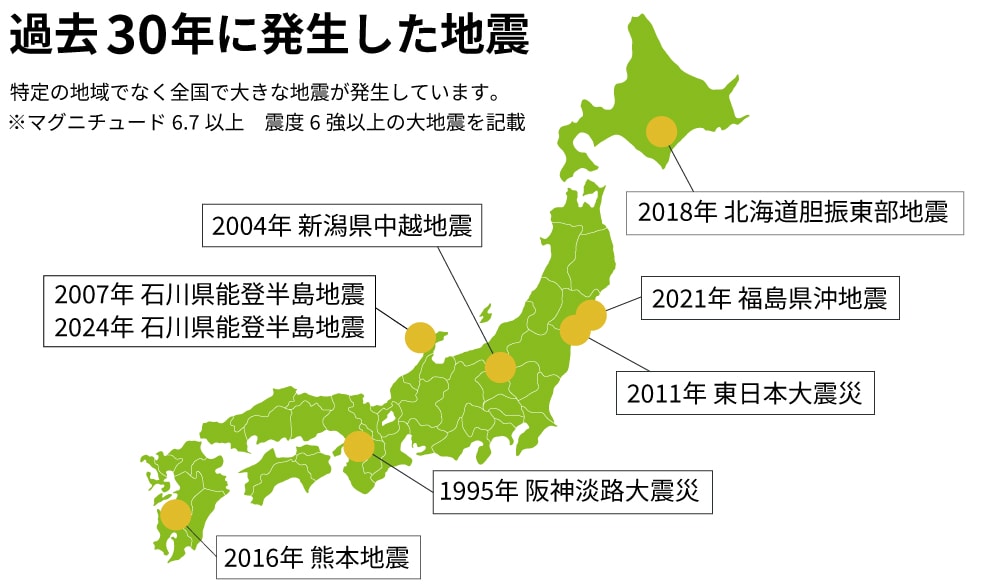

増加する災害リスク

近年大規模な地震が頻発しています。増加する巨大地震への備えは進んでいますか?

最大震度7に加えて30m超えの津波が想定される巨大地震

政府の地震調査委員会は南海トラフ巨大地震が今後30年以内に起きる確率について2025年1月1日時点で改めて計算し、これまでの「70%から80%」を「80%程度」に引き上げると公表しました。

2024年8月、宮崎県・神奈川県と地震が相次ぎ、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されています。

南海トラフ想定震源地

南海トラフ地震発生に伴い静岡県から宮崎県にかけて震度6弱から震度7の地震、関東地方から九州地方の太平洋沿岸に10m~30mを超える津波によって甚大な被害が生じる可能性があります。

過去には西側・東側エリアにて時間差で発生しており、巨大地震が続けて起こることも想定されます。

災害リスクが高まる近年、大切な従業者を守るため防災備蓄を進める企業が増えています。

命を守る3日間(72時間)の備え

災害時はライフライン停止

災害時は電気・水道・ガスなどのライフラインも停止します。供給ルートの安全確認ができるまで水も電気も使うことはできません。ライフラインが止まることによって発生する事態をいくつか挙げてみました。

- ●電気の停止:冷蔵庫が使えなくなり保存している食料は傷んでしまいます。明かりも点かないので夜間は暗く、安全・防犯面でも危険です。エアコン・ストーブも使えないため暖をとることができなくなります。

- ●ガスの停止:湯を沸かしたり、料理ができなくなり火を使う食事を作ることができません。

- ●水道の停止:水道が使えなくなることで、飲み水や料理、水洗トイレの使用ができなくなります。また、手洗い、洗濯、シャワーなど衛生面でも大きな影響を受け、感染症リスクが高まります。非常用の水を確保していない場合は、日常生活に支障をきたし、最終的には生活環境が劣悪になりかねません。

上記のようにライフラインがストップすると、私たちの生活全般に深刻な影響を及ぼします。

水・食料などの物資は直ぐに届かない

災害後3日間は人命救助優先のため支援物資到着は3日以降になると想定されています。

過去に起きた災害では道路などインフラが妨げられ支援物資が届くまで多くの時間がかかり、現地の水・食料・トイレ用品などの生活必需品が不足する深刻な現実がありました。

現地のコンビニやスーパーも人が殺到し、すぐに品切れの状態になります。

そのため、普段から水や食料などの備蓄を準備しておきましょう。

備蓄の有り・無しが明暗を分ける

ひとたび大きな災害が起これば間違いなくライフラインはストップし、それまでの生活は続けられません。

復旧までの期間を乗り越えられる備蓄が準備できているかが避難生活の明暗を分けます。

1人あたり必要な1日の水と食料

- ●水:成人が1日に必要な水分量は約2.5Lですが、これは年齢や体重によって異なります。

例えば、60歳で体重60kgの場合は1.8L、25歳で体重65kgの場合は2.6Lが目安となります。

必要水分量をまかなうため1日2L~3Lの水は備えましょう。 - ●食料:1日に必要なエネルギー量として活動量の少ない成人の場合

女性:1400-2000kcal、男性:2000~2400kcalとなります。(運動量が多ければ更に増えます)

上記カロリーを摂取できるように備えましょう。

最低限 3 日分の備蓄を!

人が水なしで生きていける期間は3-5日といわれています。

夏場の高温環境で一滴の水も口にせず過ごす事を想像してください。

あくまでも備蓄は外部から支援物資が届くまでの繋ぎです。災害時、会社に待機する従業者の命を守るため最低でも3日分の備えをしましょう。

企業のこれからの30年を考える

BCP(事業継続計画)は企業が災害や緊急事態に直面した際に、事業活動を維持し、復旧を早めるためのもので防災備蓄はBCPの一環として重要な要素です。

BCP策定を行うメリット

- ●就業中の従業者の安全確保

- ●労働法への準拠(罰則無し)

- ●事前準備による事業早期復旧

- ●サプライチェーンの信頼関係強化

- ●取引先との取引条件対策

- ●補助金の申請条件対策

- ●リクルート対策

これから30年・50年・100年先も自社、関係会社含め成長し続けるために近年頻発する災害への対策を進める必要があります。

企業に求められる備蓄と防災

内閣府(防災担当)の大規模地震発生に伴う帰宅困難者対策のガイドラインでは「災害発生後3日目まで救命救助活動、消火活動を中心に対応し、発災4日目以降に帰宅困難者等の体制へ移行していくこととする。」とあることから企業には発災直後「一斉帰宅抑制」の実施、帰宅困難者用に「3日分の非常用備蓄用品」を備えておくことが求められています。

企業に求められる対策

- ●3日分の防災品準備

- ●避難誘導

- ●安全確保のための待機指示、一斉帰宅抑制

- ●安全確認後の帰宅指示

2024年の能登半島地震、南海トラフ地震臨時情報発表を機に企業責任がより強く問われています

※労働契約法第5条:企業が従業者の安全に配慮すること

※労働安全衛生法第3条1項:企業は労災を防ぎ従業者の安全を確保しなければならない

企業として大切な従業者の安全を守る防災備蓄品の備えは重要な義務といえます。

ステップ防災で始める企業備蓄

企業備蓄といっても水・食料・トイレから寒さ対策、就寝用具、停電時対策など、どこまで対応するかで発生する費用も大きく異なります。

初年度は「水・食料」から備え、次年度に「トイレ関連」、といった形で最初から完璧を目指さずに自社や地域防災体制の災害リスクを把握し重要な部分から順に補完していきましょう。

命を守る食事対策 ステップ

トイレ対策 ステップ

睡眠・休息対策 ステップ

停電・防犯対策ステップ

水害対策ステップ

津波対策ステップ

ステップ防災例

【例:過去の災害で社屋が浸水し被害を受けた】

まずは浸水被害を抑えるためスピード設置可能な「ウォーターダム」を準備

【例:食品製造をしており緊急時の食料は充分用意できる】

水道がストップしトイレが使えない状況に備えて「簡易トイレ」を準備

【例:海岸近くで津波被害を受けやすいが、介助の必要な方が多い】

すぐに避難ができ、津波が来ても安全を確保できる浮揚式シェルターを準備

環境に応じて重要なものから順に準備し、段階を踏んでより確実な防災体制を整えましょう。

準備をしていても、大規模災害時は想定外の事態が発生します。

一般社団法人非常食備蓄支援機構は災害時の物資不足に対応できるよう企業間で物資の

売買ができる【災害備蓄品シェア・ネットワーク】の拡大に取り組んでいます。