フードロス問題とは

フードロス問題とは、まだ食べられる食品が廃棄されてしまう問題です。この問題は、環境、経済、社会に深刻な影響を与えます。

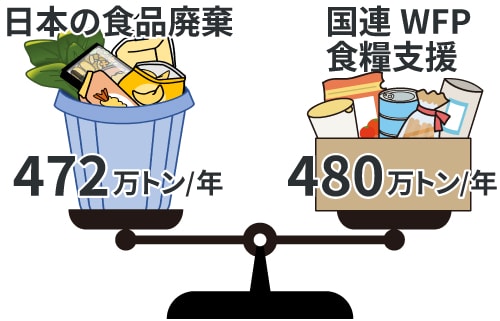

日本の食品廃棄物等のうち、まだ食べられるものは472万トン(2022年)にもなります。これは国民一人当たり毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているのと同じ量です。

そして、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料支援量480万トンとほぼ同等の量が廃棄されているのです。

フードロスがなぜ発生するのか?

フードロスは、食品の生産、加工、流通、消費の各段階で発生します。主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- ●過剰生産:需要を上回る量の食品が生産されることがあります。

- ●規格外品:見た目が基準に満たない食品が廃棄されることがあります。

- ●賞味期限・消費期限の誤解:まだ食べられる食品が期限切れを理由に廃棄されることがあります。

- ●食べ残し:外食や家庭での食べ残しが多く発生しています。

フードロス問題が与える影響

フードロスは、以下のような深刻な影響を与えます。

- ●環境への負荷:食品廃棄物の焼却や埋め立てにより、温室効果ガスが排出され、地球温暖化を加速させます。

- ●食料資源の浪費:食料の生産には、水や土地などの貴重な資源が使われています。フードロスは資源の無駄遣いに繋がります。

- ●経済的損失:食品の廃棄には、処理費用や人件費などがかかります。

- ●食料問題:世界には、十分に食料を得られない人々が多くいます。フードロスは、食料の不均衡を悪化させます。

防災備蓄品でもフードロスが発生

近年、日本において多くの自然災害が発生しています。それに伴い、家庭に非常食を備蓄する方や、従業者を守るために備える企業が増えています。

しかし備蓄している長期保存食も、消費せずに期限を迎えれば廃棄せねばなりません。

特に企業による備蓄では、従業者の人数に応じた相当量となり、廃棄ともなれば大量の食品廃棄につながります。

これまでの日本において馴染のなかった「備蓄」から発生するフードロスもまた、新たな食品廃棄の課題として考えていく必要があります。

しかし備蓄している長期保存食も、消費せずに期限を迎えれば廃棄せねばなりません。

特に企業による備蓄では、従業者の人数に応じた相当量となり、廃棄ともなれば大量の食品廃棄につながります。

これまでの日本において馴染のなかった「備蓄」から発生するフードロスもまた、新たな食品廃棄の課題として考えていく必要があります。

私たちのフードロスに対する取り組み

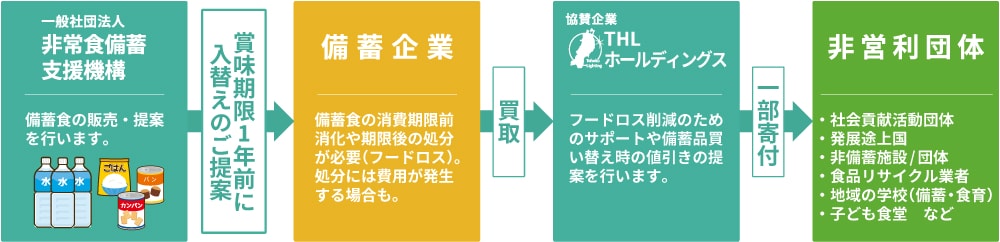

災害に備えた非常食の備蓄を推奨している私たちは、フードロス問題を真剣に受け止めています。

幸いにも被災せず食べられることのなかった備蓄食品を、廃棄せずに有効活用する取り組みを進めています。

私たちはフードロスを削減するため、期限1年前の時点で必要とする方々へ行き渡るよう手配いたします。

また、ご提供いただいた際には、次の備蓄品の買い替え費用の軽減をお手伝いいたします。

備蓄食品を大量処分する場合、産業廃棄物として処分費が必要となる場合がございます。

この先、企業が行う防災の一環として備蓄が当たり前となっていきます。

5年や7年に一度、社会貢献にも繋がる、私たちのフードロスに対する取り組みにご賛同いただけましたら幸いです。