大規模災害発生後、被災地で想定される被害は災害の種類(地震、津波、台風、豪雨)・規模・地形・インフラの整備状況、建物の耐久性などによって大きく異なりますが、広く知られている知見として下記項目に分けてご説明させていただきます。

- 人的被害

- 住家被害

- インフラ・ライフラインの被害と復旧期間

- 経済的・社会的な被害

- 大災害が発生したら -生き延びるための行動と備え-

1. 人的被害

人的被害とは、災害によって人間が受ける被害を指し、物的被害(建物やインフラなどの損壊)と対比される概念で、人命や人の健康に直接関わる影響を表します。

死者・行方不明者

災害直後から情報収集が進められ、時間とともに正確な数が判明していきます。特に津波や土砂災害では行方不明者が多く発生しやすいです。

負傷者

重傷者:建物倒壊による下敷き、飛散物による負傷、火災による火傷など、生命に関わる重篤な怪我。医療機関の機能麻痺により、早期に適切な治療が受けられないケースも発生します。

軽傷者:転倒、破片による切り傷など。

精神的被害

心的外傷後ストレス障害(PTSD)、不眠、不安、うつ症状など。特に子どもや高齢者に顕著に現れることがあります。

災害関連死

直接的な死因ではないが、避難生活の長期化や環境悪化により持病が悪化したり、体調を崩したりして亡くなるケース。

2. 住家被害

人的被害と対比される、物的被害の代表的な区分のひとつです。日本では住家被害は以下のように細かく区分されることが多いです。

全壊

建物が完全に倒壊、または大規模な損壊で使用不能の状態。

半壊

建物の主要構造部が損壊し、大規模な補修をしないと居住できない状態。

一部損壊

建物の壁や屋根などに部分的な損傷があるが、比較的軽微な補修で居住可能な状態。

床上浸水・床下浸水

洪水や津波、内水氾濫などにより建物内部が浸水した状態。衛生環境の悪化やカビの発生、家財の損失につながります。

土砂災害による被害

がけ崩れ、土石流、地滑りなどにより家屋が押し流されたり埋没する可能性があります。

3. インフラ・ライフラインの被害と復旧期間

大規模災害では、特にライフラインの寸断が長期化し、被災地の生活に大きな影響を与えます。

復旧には、電気→水道→ガス→通信の順で時間がかかる傾向があります。

停電

被害:変電所、送電線、配電線の損壊、電柱の倒壊、発電所の停止。

状況:広範囲で停電が発生。特に山間部や離島など、アクセスが困難な地域では復旧が遅れる。

復旧の目安:

大規模な停電の場合、数日~1週間程度で主要な箇所の復旧が進むことが多いが、倒壊家屋の多い地域や地盤沈下など二次災害がある場合は長期化(数週間~数ヶ月)することもある。

断水

被害:水道管の破裂、浄水場・配水池の損壊、ポンプの停止(停電による)、土砂流入による水源地の汚染。

状況:広範囲で断水が発生。特に地震による地盤変動や液状化は、地下の水道管に甚大な被害をもたらし、復旧が最も困難なライフラインの一つとなる。断水による手洗いやトイレの困難、下水道の機能停止、ごみの収集滞留により、衛生環境の悪化、感染症のリスクが高まる。

復旧の目安:

部分的な復旧は数週間で始まることもあるが、全域での復旧には数ヶ月~半年以上かかることも珍しくない(特に広範囲で管路が破損した場合)。給水車による応急給水が重要な支援となる。

ガス(都市ガス・LPガス)

被害:ガス管の破損、供給施設の損壊。

状況:都市ガスは供給停止範囲が広く、復旧には時間を要する。破損箇所が多いため、安全確認と補修に時間がかかる。LPガスは個別の供給のため、比較的復旧が早い傾向にあるが、容器の損傷や道路寸断により供給が滞る場合がある。

復旧の目安:

都市ガスは数週間~数ヶ月(大規模な損傷の場合、半年以上)かかることがある。LPガスは比較的早期に供給が再開される傾向がある。

通信(固定電話・携帯電話・インターネット)

被害:通信基地局の損壊、光ファイバーケーブルの切断、回線混雑による通信規制。

状況:災害直後は電話が繋がりにくくなり、インターネットも使用できない地域が発生。特に基地局の電力供給が途絶えたり、伝送路が寸断されたりすると、通信が完全に途絶える。

復旧の目安:

比較的早期(数日~1週間程度)に主要回線は復旧する傾向があるが、基地局の損壊やアクセス困難な地域では数週間かかる場合もある。衛星電話や臨時基地局の設置が支援となる。

交通網

道路:幹線道路の寸断(土砂崩れ、路面陥没、橋梁の崩落)、渋滞、交通規制。これにより物資輸送や救援活動に大きな支障をきたす。

鉄道:線路の損壊、架線の断裂、駅舎の被害。長期間の運休が発生し、通勤・通学、物流に影響。

空港・港湾:滑走路の損壊、ターミナルビルの損傷、岸壁の損壊、津波による施設冠水。航空・船舶輸送が停止し、救援物資の搬入や避難に影響。

4. 経済的・社会的な被害

災害の経済的・社会的な被害は、人的被害や物的被害と異なり社会や経済活動全体に及ぶ影響を指します。

産業・経済活動の停滞

工場・事業所の操業停止、農漁業への壊滅的な被害、観光業の落ち込み。サプライチェーンの寸断により、全国的な経済活動に影響を与えることもあります。

流通・物資不足

道路寸断や物流機能の停止により、食料、燃料、医薬品などの生活必需品が不足。供給不足が続き物価高騰につながる可能性もあります。

教育機関の機能停止

学校施設の損壊、避難所としての利用、教職員の被災などにより、長期休校となる可能性が高いです。

医療・福祉サービスの麻痺

病院の被災、医療スタッフの不足、医薬品の不足、搬送困難により、医療・福祉サービスが機能不全に陥ります。

避難所の状況

過密状態:収容能力を超える避難者が集まり、プライバシーの確保が困難。

生活環境の悪化:寝具、暖房・冷房、衛生設備(トイレ、シャワー)の不足。

物資の不足:食料、飲料水、毛布、生理用品、医薬品などが不足。

健康問題:エコノミークラス症候群、感染症、精神的ストレスの増加。

災害時の避難施設では、多数の人が一時的に生活するため、通常より犯罪やトラブルが起こりやすい環境になります。窃盗、性犯罪、暴力行為、差別、いじめなどの犯罪・トラブルなどが起こりえます。

5. 大災害が発生したら -生き延びるための行動と備え-

災害は、私たちの生活に突然襲いかかり、命や暮らしを一瞬で奪う力を持っています。

しかし、日頃から正しい知識を身につけ、いざという時に冷静かつ迅速に行動できれば、自分自身や大切な人の命を守れる可能性は大きく高まります。

大災害発生時に取るべき身を守る行動について整理し、誰もが実践できる基本的な備えと心構えを示します。

1. 災害発生直後の行動 身の安全の確保

屋内で地震が発生

落下物や転倒物から頭を守り、丈夫なテーブルの下などに身を隠してください。揺れが収まってから、落ち着いて火の始末をしましょう。ドアや窓を開けて、避難経路を確保してください。

屋外で地震が発生

建物から離れ、看板やガラスなどの落下物に注意が必要です。ブロック塀や門柱など倒壊の危険があるものから離れて移動してください。

運転中に地震が発生

ハザードランプを点灯し、徐々にスピードを落として道路の左側に停車し、揺れが収まるのを待ちます。車から離れる際は、緊急車両の通行の妨げにならないよう鍵をつけたままにしてください。

津波の危険がある場合

海や川の近くで津波の危険がある場合は、すぐに高台や3階以上の鉄筋コンクリート造りの建物に避難しましょう。警報や避難指示を待たず、自らの判断で避難を開始することが重要です。

2. 情報収集

信頼できる情報源:テレビ、ラジオ、自治体の広報、防災行政無線、気象庁の発表など、公的機関からの正確な情報を入手しましょう。

デマに注意:災害時には不正確な情報やデマが流れやすいため、出所の不明な情報には惑わされないよう注意してください。※予め情報源を準備しておくことをお勧めします。

インターネットの活用:スマートフォンやPCで、自治体のホームページやニュースサイト、SNSなどを利用して情報を得ます。ただし、回線混雑の可能性も考慮が必要です。これらの行動を日頃から意識し、家族や地域で話し合っておくことが、大規模災害発生時の被害を最小限に抑えるために非常に重要です。

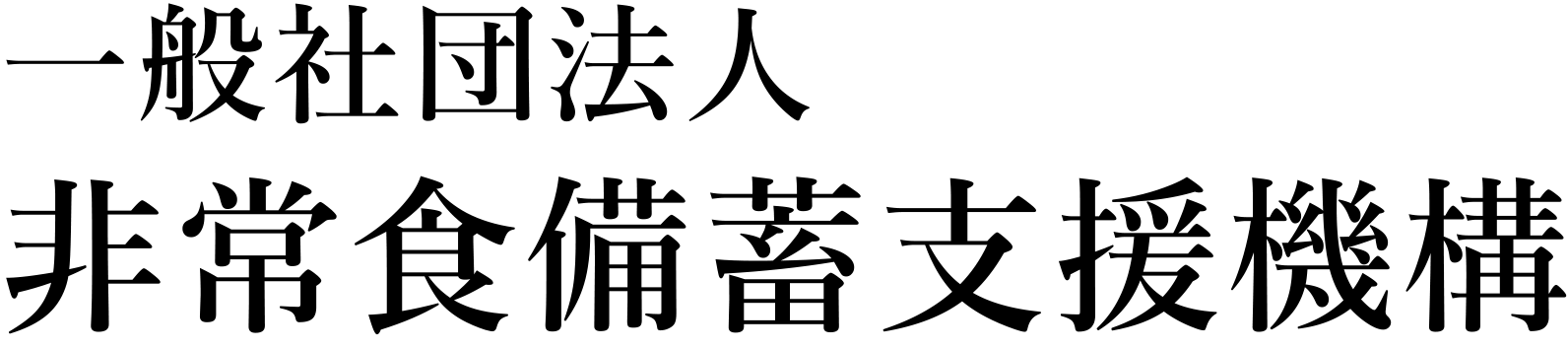

国土交通省 ハザードマップポータルサイト(外部サイト)

洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に表示します。

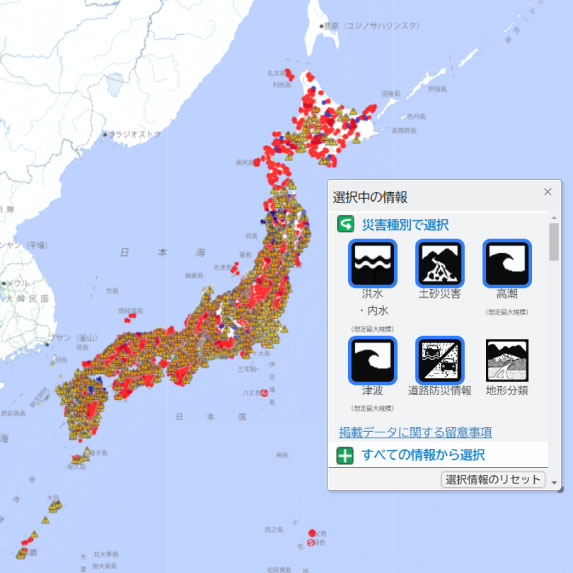

気象庁 キキクル(外部サイト)

土砂災害や浸水害、洪水災害の危険度の高まりを分布図で確認できるシステムです。

https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=rain_level&area_type=japan&area_code=010000

その他、災害時の情報収集に役立つリンク集を準備しております。

3. 避難行動

自宅が危険な場合は、自治体が指定する避難場所や避難所、または安全な親戚・知人宅などへ避難してください。

※避難時の注意点

原則徒歩:車での避難は渋滞を引き起こし、緊急車両の妨げになるため、原則として徒歩で避難しましょう。

頭部の保護:ヘルメットや防災ずきんなどで頭を守ります。

服装:活動しやすい服装で、携帯品は背負える範囲に留めてください。

近所への声かけ:特に高齢者や体の不自由な人、けが人などに声をかけ、助け合って避難しましょう(「共助」の精神)。

二次災害の防止:家を出る際は、ブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めてください。空き巣などの被害を防ぐため、戸締りを忘れずに。

避難場所の確認:日頃から、自宅周辺の避難場所や広域避難場所を確認しておきましょう。緊急時ほど素早い冷静な行動ができません。

4. 家族との連絡方法の確認と安否確認

家族が離れ離れで被災した場合に備え、安否確認の方法や集合場所を事前に決めておきましょう。

NTT 災害用伝言ダイヤル 171(外部サイト)

災害時に被災地の通信が増加し、つながりにくくなった場合に開設される声の伝言板です。災害発生時以外の毎月1日、15日に体験版を利用することが可能です。

固定電話、携帯電話、公衆電話から利用可能。音声で伝言を残したり、聞いたりできます。

※公衆電話の利用:携帯電話回線が混雑する中でも、公衆電話は比較的つながりやすい場合があります。

※Googleパーソンファインダー:Googleが提供する安否確認システムです。

https://www.google.org/personfinder/japan

※SNS:LINEなどのSNSでも安否確認機能が提供されています。

5. 備蓄品の準備

非常用持ち出し袋

避難時すぐに持ち出せるよう、必要最小限のものを入れる袋を準備しておきましょう。避難時に両手が自由になるリュックなどがおすすめです。

避難用の袋にあらかじめ必要品(飲料水、食料は最低3日分、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、救急用品、衣類、貴重品「通帳、現金、身分証明書のコピーなど」)を入れておけば緊急時にも安心です。

備蓄品

災害発生後は食・水・生活用品など物資が手に入らない状況になります。救援物資が届くまでの間、生活するための備蓄をしておきましょう。

飲料水、食料は最低3日分、できれば1週間分。

カセットコンロ、ガスボンベ、簡易トイレ、トイレットペーパー、ラップ、ポリ袋、毛布など。

家族構成に応じた備蓄

乳幼児がいる場合は粉ミルクやおむつ、高齢者や持病がある場合は常備薬やお薬手帳のコピーなど、個別のニーズに合わせた備蓄を行いましょう。

災害は突然やってきます。大切なのは予め備えることです!