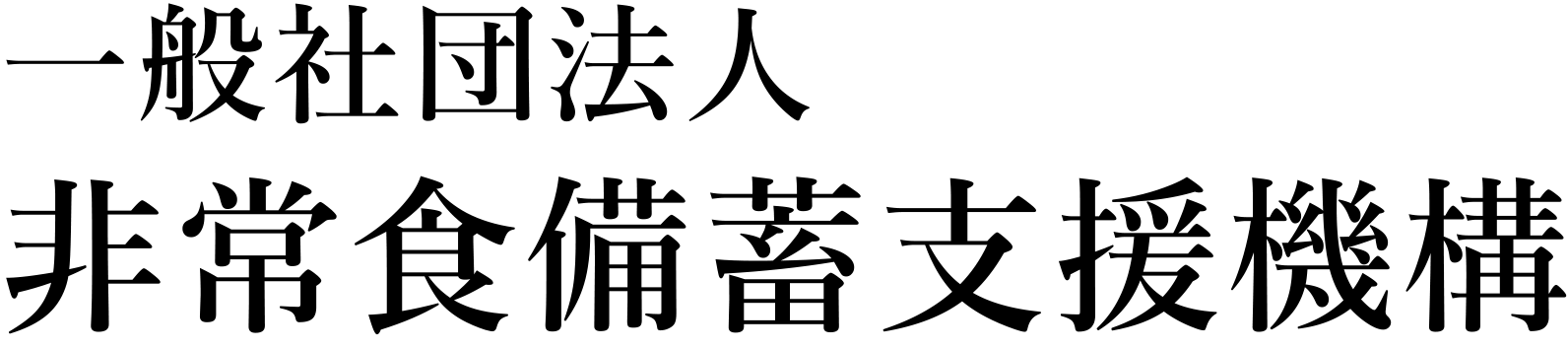

頻発する大規模地震

近年は震度6強以上の大規模地震が頻発しています。

これまでの地震から、特定地域に偏らず全国どこでも被災の可能性があることを示しています。

日本で地震が多い理由

日本で地震が多い理由として、地球の表面を覆う複数の「プレート(岩盤)」が複雑にぶつかり合う場所に日本列島が位置しているためです。特に、日本周辺には「太平洋プレート」「フィリピン海プレート」「北米プレート」「ユーラシアプレート」の4つのプレートが集中しており、世界的にも地震活動が非常に活発な地域となっています。

これらのプレートは年間数センチメートルというゆっくりとした速度で動き続けており、互いに押し合ったり、一方がもう一方の下に沈み込んだりしています。このようなプレートの動きによって地下深くの岩盤には少しずつ大きな「ひずみ」(力の歪み)が蓄積されていきます。そのひずみが限界に達すると、岩盤が突然壊れ、大量のエネルギーが一気に放出されることで地震が発生します。最近、地震が多く感じられる理由としては、以下のような要因が考えられます。

【海溝型地震の活発化】

海洋プレートが陸のプレートの下に沈み込む境界で発生する「海溝型地震」は、大規模な地震(2011年の東日本大震災)となることが多く、津波を伴うことがあります。これらのプレート境界では常に力が加わっており、ひずみが蓄積されることで定期的に大きな地震が発生する可能性があります。

【内陸プレートによる活断層の活発化】

陸のプレート内にも「活断層」と呼ばれる場所があります。活断層は過去に繰り返し地震が発生し、今後も活動すると考えられています。プレートの動きによる圧縮力が活断層に加わることで、内陸型の地震が発生します。能登半島地震のように、これまで地震活動が活発ではなかった地域でも、地殻変動が観測され、大きな地震が頻発するケースもあります。

【地震活動期の可能性】

地震活動は周期的に活発になる時期があるという見方もあります。例えば、過去の巨大地震の記録から、特定の地域で地震が起こりやすい「地震活動期」に入っている可能性も指摘されています。このように、日本が複数のプレートの境界に位置しているという地理的要因に加え、プレートの動きによるひずみの蓄積や活断層の活動、さらには周期的な地震活動の活発化などが、最近日本で地震が多く発生する主な理由と考えられます。

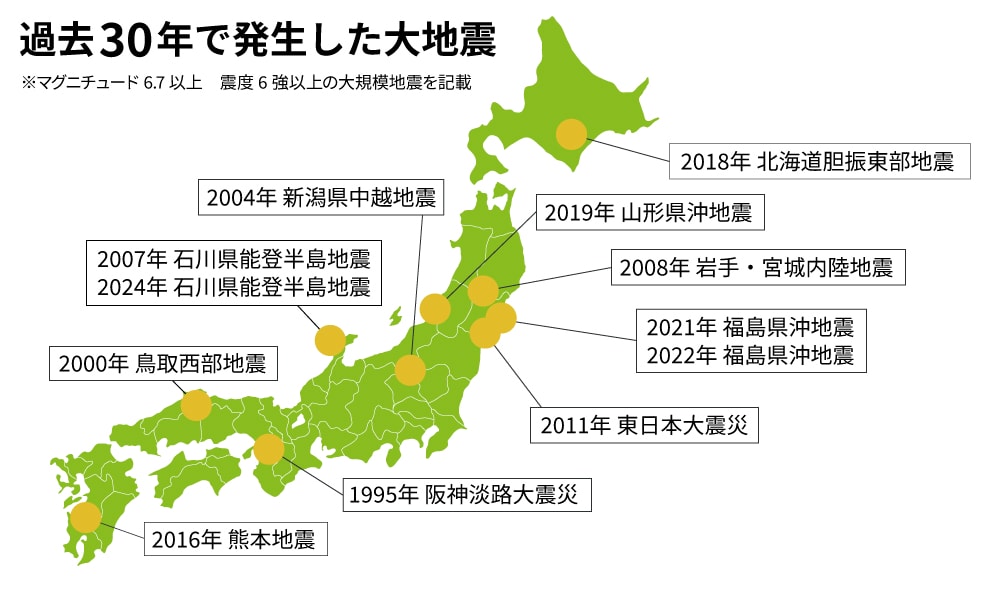

今後予想される南海トラフ大地震

南海トラフは、日本の南の沖合にある海底の地形であり、ユーラシアプレート(日本列島が乗っているプレート)の下にフィリピン海プレートが沈み込んでいる場所です。この場所では、過去に繰り返しマグニチュード8~9クラスの巨大地震が発生しており、今後も高い確率での発生が予測されています。

南海トラフ地震の発生確率

地震調査研究推進本部の長期評価によると、マグニチュード8から9クラスの南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率は「80%程度」(令和7年(2025年)1月時点)とされており、いつ発生してもおかしくない状況です。

南海トラフ地震の想定されるリスク

内閣府防災情報のページなどによると、南海トラフ地震が発生した場合、以下のような甚大な被害が想定されています。

1. 非常に広範囲にわたる強い揺れ

●東海地方から九州地方にかけての太平洋沿岸部を中心に、広い範囲で震度6弱~7の非常に強い揺れが想定されています。

●四国地方や紀伊半島などでは、陸域にも想定震源域がかかっており、揺れが大きくなると予測されています。

●揺れによって、多くの建物が倒壊・損壊し、道路や橋などのインフラにも甚大な被害が出ると考えられています。

2.巨大な津波の襲来

●地震発生後、最短で数分、長くても数十分で巨大な津波が太平洋沿岸に到達すると想定されています。

●10メートルを超える津波が襲来する可能性のある地域も広範囲に及び、甚大な人的被害や浸水被害が懸念されています。

●特に、静岡県から宮崎県にかけての太平洋沿岸部では、広範囲で津波による浸水被害が長期化する可能性があります。

3. 大規模な火災

●地震の揺れによって、電気系統のショートやガス漏れなどによる火災が同時多発的に発生し、延焼によって被害が拡大する可能性があります。特に、木造密集市街地では、大規模火災が発生しやすいと考えられています。

4.ライフラインの寸断と長期化

●電気、ガス、水道、通信などのライフラインが広範囲で寸断され、復旧には長期間を要すると想定されています。

●携帯電話も地震直後にはほとんどの通話が困難になると予想されています。

5.交通・物流機能の麻痺

●東名高速道路や東海道・山陽新幹線などが長期間不通となる可能性が高く、中部国際空港や関西国際空港などの空港も津波の浸水被害に遭い、復旧に時間がかかると想定されています。これにより、物資の供給が滞り、経済活動に深刻な影響が出ると考えられています。

6.多大な人的被害と経済被害

●内閣府が2025年3月に公表した新たな被害想定では、死者数が最大で約29万8千人(うち津波による死者数は約21万5千人)とされています。

●経済被害(生産・サービスの低下に関連する被害)は292兆円と試算されており、日本全体の経済活動に甚大な影響を与えることが予想されます。

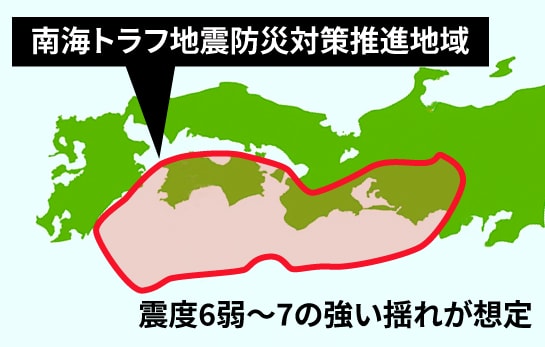

高まる首都直下型地震のリスク

東京を中心とする首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県など)直下で発生する大規模地震、いわゆる「首都直下型地震」は地震調査研究推進本部の長期評価によると、今後30年以内にマグニチュード7.3前後の地震が発生する確率は「70%程度」と予測されています。(令和6年時点)この確率は年々わずかに上昇しており、いつ起きてもおかしくないとされています。

仮にこの地震が発生した場合、甚大な被害が想定されており、火災の多発、電気・ガス・水道などライフラインの長期的な寸断、道路や鉄道・空港の機能停止による交通・物流の混乱、通信障害などが広範囲に及ぶと考えられています。死者数は最大で約2万3000人、経済被害は約95兆円と推計されており、南海トラフ地震に匹敵する、もしくはそれ以上の被害をもたらす可能性があります。

こうした深刻なリスクに備え、企業や自治体、個人レベルでの防災対策や事業継続計画(BCP)の策定が急務となっています。

対策の重要性

大規模地震による被害を軽減するためには、国や自治体だけでなく、私たち一人ひとりが日頃から対策を進める「自助」と、地域で協力する「共助」の取り組みが非常に重要です。具体的な対策としては、以下のような点が挙げられます。

●建物の耐震化:自宅や職場の耐震性を確認し、必要に応じて耐震補強を行う。

●家具の固定:家具の転倒防止対策を徹底し、寝室には倒れやすいものを置かない。

●地震・津波速報への対応:緊急地震速報や津波警報が発表された際の行動を事前に確認しておく。

●避難経路の確認とハザードマップの活用:自宅や職場の周辺の避難場所や避難経路、危険個所を事前に確認し、家族と共有しておく。ハザードマップを活用して、津波浸水域や液状化の可能性のある場所を把握する。

●防災備蓄の準備:3日分~1週間分の水や食料、簡易トイレ、常備薬などの非常持ち出し品や備蓄品を用意する。

●感震ブレーカーの設置:地震による火災を防ぐため、感震ブレーカーの設置を検討する。

●家族との連絡方法の確認:災害時に家族と連絡が取れるよう、安否確認方法や集合場所を決めておく。

●地域との連携:自主防災組織に参加するなど、地域での防災活動に協力する。

南海トラフ地震、首都直下型地震は、日本にとって避けられない巨大災害の一つとして認識されており、政府もその被害想定を更新し、防災対策の強化を呼びかけています。個人レベルでの備えと、地域・社会全体での防災意識の向上が、被害軽減のために不可欠です。